栄養バランス重視の和食サブスクとは何か

- 主要な栄養素(たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維)を満たす基準

栄養バランス重視の和食サブスクは、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維といった主要な栄養素を適切に摂取できるよう設計されています。例えば、魚や大豆製品を中心にしたメニュー構成や、旬の野菜を取り入れることで、これらの栄養素を効率よく補うことができます。

- 和食特有の栄養要素(発酵食品・だし・野菜)とそのメリット

和食には、味噌や納豆などの発酵食品、昆布やかつおからとっただし、季節の野菜を多く使用します。これらは腸内環境を整える効果や、免疫力向上、抗酸化作用など、健康維持に寄与する栄養素を豊富に含んでいます。

- 調理時間と保存形式(冷蔵・冷凍・パウチ等)が栄養維持に与える影響

調理時間の短縮と保存形式の工夫も、栄養価の維持には重要です。冷蔵や冷凍、パウチなどの保存方法を活用することで、栄養素の損失を最小限に抑えつつ、手軽に栄養バランスの取れた食事を摂取することが可能となります。

主要な栄養素(たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維)を満たす基準

和食サブスクの献立は、栄養バランスを重視し、主要な栄養素を適切に摂取できるよう設計されています。主食にはご飯を使用し、主菜には魚や肉、大豆製品を取り入れることで、たんぱく質を確保します。副菜には季節の野菜や海藻を使用し、ビタミンやミネラルを補います。また、食物繊維を豊富に含む食材を積極的に使用し、腸内環境の改善や生活習慣病の予防をサポートします。

このような献立構成は、日本型食生活の基本である「一汁三菜」に基づいており、バランスの取れた食事を提供することを目指しています。これにより、忙しい日常でも手軽に栄養バランスの良い食事を摂取することが可能となります。

和食特有の栄養要素(発酵食品・だし・野菜)とそのメリット

和食は、発酵食品、だし、野菜を多く取り入れることで、独自の栄養バランスを実現しています。発酵食品は腸内環境を整え、免疫力向上や消化促進に寄与します。

だしは昆布やかつおから抽出される天然の旨味成分で、塩分を抑えつつ深い味わいを提供し、ミネラルやアミノ酸も含まれています。また、季節ごとの野菜や海藻を使用することで、ビタミンや食物繊維を豊富に摂取でき、抗酸化作用や生活習慣病予防にも効果的です。

これらの要素を組み合わせた和食サブスクは、栄養価の高い食事を手軽に楽しむことができ、健康維持や美容にも役立ちます。特に、忙しい現代人にとって、手軽に栄養バランスの取れた食事を摂取できる点が大きなメリットです。

調理時間と保存形式(冷蔵・冷凍・パウチ等)が栄養維持に与える影響

和食サブスクでは、調理時間の短縮と適切な保存形式の採用により、栄養素の損失を最小限に抑えています。

冷蔵保存は、野菜や魚介類などの新鮮な食材の栄養価を維持しやすく、調理後の風味や食感も保たれます。冷凍保存では、旬の食材を長期間保存できるため、栄養素の損失を防ぎつつ、手軽に栄養バランスの取れた食事を摂取できます。パウチ調理は、真空状態で加熱するため、栄養素の流出を抑え、風味や食感を損なうことなく仕上げることが可能です。

これらの保存方法を組み合わせることで、忙しい日常でも手軽に栄養バランスの良い食事を摂取でき、健康維持や生活習慣病の予防に役立ちます。また、保存方法の工夫により、食材の無駄を減らし、経済的な負担も軽減することができます。

ステップ1:サービスを選ぶときに見るべき栄養・コスパの指標

- 1食でのカロリー・糖質・塩分の目安をチェックする

和食サブスクを選ぶ際、1食あたりのカロリー、糖質、塩分の目安を確認することが重要です。例えば、三ツ星ファームでは、1食あたりカロリー350kcal以下、糖質25g以下、たんぱく質15g以上を基準としています。このような基準を設けることで、栄養バランスが整った食事を提供しています。

- 主菜・副菜の組み合わせ・野菜量の多さ・彩りの良さなどで全体のバランスを評価

献立の主菜と副菜の組み合わせや、野菜の使用量、彩りの良さも重要な評価ポイントです。バランスの取れた献立は、栄養素の偏りを防ぎ、健康的な食生活をサポートします。

- 定期便や単発便、送料・割引含めた総コストとの比較

サービスの利用形態(定期便や単発便)や送料、割引などを含めた総コストを比較することで、コストパフォーマンスの良いサービスを選ぶことができます。例えば、noshでは、すべてのメニューが糖質30g・塩分2.5g以下に抑えられており、定期購入で1食520円まで割引されるなど、コストと栄養バランスの両立が図られています。

1食でのカロリー・糖質・塩分の目安をチェックする

和食サブスクを選ぶ際、1食あたりの栄養バランスを確認することが重要です。特に、カロリー、糖質、塩分の摂取量は、健康維持や生活習慣病予防に直結します。厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、成人男性の推定エネルギー必要量は2,350~2,750kcal/日、成人女性は1,750~2,050kcal/日とされています。

これを基に、1食あたりの目安として、カロリーは600~800kcal、糖質は40~60g、塩分は2.0~2.5g程度が推奨されます。

また、糖質制限や減塩を意識したメニューも増えており、例えば、1食あたり糖質30g以下、塩分2.0g以下を目標とするサービスもあります。これらの基準を参考に、自身の健康状態や食生活に合ったサービスを選ぶことが大切です。

主菜・副菜の組み合わせ・野菜量の多さ・彩りの良さなどで全体のバランスを評価

和食サブスクを選ぶ際、主菜と副菜の組み合わせや、野菜の使用量、彩りの良さなどを確認することが重要です。バランスの取れた献立は、栄養素の偏りを防ぎ、健康的な食生活をサポートします。

例えば、主菜に魚や肉、大豆製品を使用し、副菜に季節の野菜や海藻を取り入れることで、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を効率よく摂取できます。また、彩り豊かな献立は食欲を刺激し、食事の満足度を高める効果もあります。

さらに、野菜の使用量が多い献立は、食物繊維やビタミンの摂取量を増やすことができ、腸内環境の改善や免疫力の向上に寄与します。これらの要素を総合的に評価し、自身の食生活に合ったサービスを選ぶことが大切です。

定期便や単発便、送料・割引含めた総コストとの比較

和食サブスクを選ぶ際、サービスの料金体系や送料、割引などを含めた総コストを比較することが重要です。多くのサービスでは、定期便と単発便の2つの選択肢があり、定期便は通常、割引が適用されることが一般的です。例えば、定期便を利用することで、1食あたりの料金が安くなることがあります。

また、送料もコストに影響を与える要素です。一部のサービスでは、一定金額以上の注文で送料が無料になる場合があります。例えば、5,000円以上の注文で送料無料となるサービスもあります。

さらに、割引キャンペーンやポイント還元などの特典も、総コストを抑えるためのポイントです。例えば、初回注文時に割引が適用されるキャンペーンや、定期便の継続利用でポイントが貯まるサービスもあります。

これらの要素を総合的に比較し、自身の生活スタイルや食事の頻度に合ったサービスを選ぶことが、コストパフォーマンスの良い選択につながります。

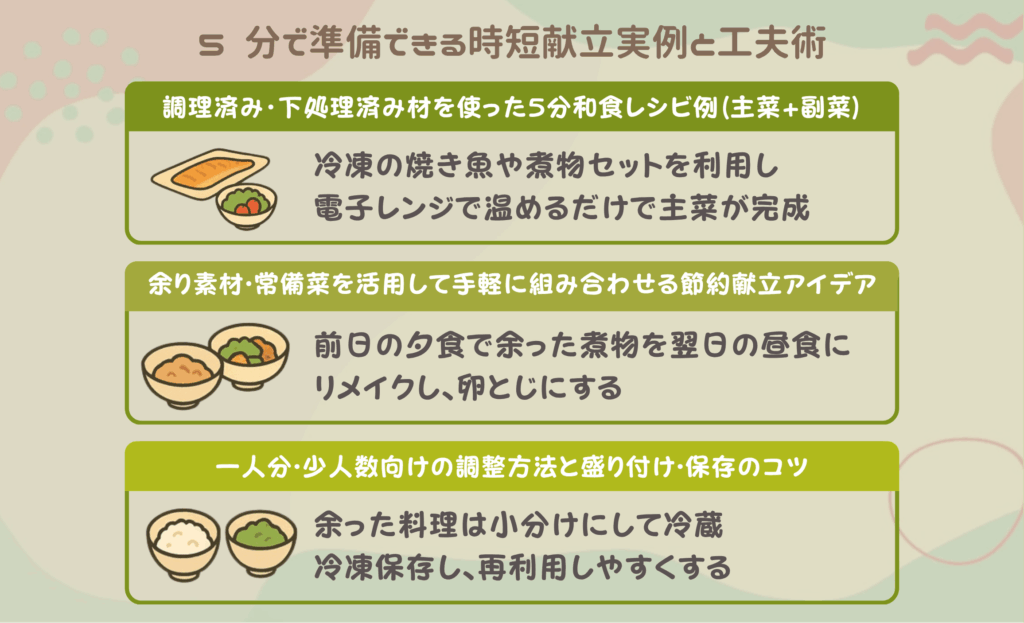

ステップ2:5分で準備できる時短献立実例と工夫術

- 調理済み・下処理済み素材を使った5分和食レシピ例(主菜+副菜)

調理済みや下処理済みの食材を活用することで、調理時間を大幅に短縮できます。例えば、冷凍の焼き魚や煮物セットを利用し、電子レンジで温めるだけで主菜が完成します。副菜には、カット済みの野菜を使ったサラダや、パウチ入りの味噌汁を組み合わせると、5分以内で一汁一菜の献立が整います。

- 余り素材・常備菜を活用して手軽に組み合わせる節約献立アイデア

余った食材や常備菜を上手に活用することで、無駄なく節約できます。例えば、前日の夕食で余った煮物を翌日の昼食にリメイクし、卵とじにすることで新たな一品が完成します。また、冷蔵庫にある野菜を使って、簡単な炒め物や和え物を作ると、手軽に栄養バランスの取れた副菜が追加できます。

- 一人分・少人数向けの調整方法と盛り付け・保存のコツ

一人分や少人数向けの調整では、食材の無駄を減らすために、使い切りサイズの食材を選ぶことがポイントです。また、盛り付け時には、彩りを考慮して野菜や副菜を取り入れると、見た目も美しく、食欲をそそります。保存方法としては、余った料理は小分けにして冷蔵・冷凍保存し、再利用しやすくすることで、効率的な食生活が実現できます。

調理済み・下処理済み素材を使った5分和食レシピ例(主菜+副菜)

調理済みや下処理済みの食材を活用することで、調理時間を大幅に短縮できます。例えば、冷凍の焼き魚や煮物セットを利用し、電子レンジで温めるだけで主菜が完成します。副菜には、カット済みの野菜を使ったサラダや、パウチ入りの味噌汁を組み合わせると、5分以内で一汁一菜の献立が整います。

また、冷蔵庫に常備しておくと便利な食材として、茹で卵や納豆、漬物などがあります。これらを組み合わせることで、忙しい朝や昼食時にも手軽に栄養バランスの取れた食事が可能です。

さらに、和食サブスクサービスでは、主菜と副菜がセットになったミールキットが提供されていることがあります。これらを活用することで、調理時間を短縮し、栄養バランスの取れた食事を手軽に楽しむことができます。

余り素材・常備菜を活用して手軽に組み合わせる節約献立アイデア

余った食材や常備菜を上手に活用することで、無駄を減らし、栄養バランスの取れた食事を手軽に作ることができます。

例えば、前日の夕食で余った煮物を翌日の昼食にリメイクし、卵とじにすることで新たな一品が完成します。また、冷蔵庫にある野菜を使って、簡単な炒め物や和え物を作ると、手軽に栄養バランスの取れた副菜が追加できます。

さらに、和食サブスクサービスでは、主菜と副菜がセットになったミールキットが提供されていることがあります。これらを活用することで、調理時間を短縮し、栄養バランスの取れた食事を手軽に楽しむことができます。

これらの工夫を取り入れることで、忙しい日々でも手軽に栄養バランスの取れた食事を楽しむことができます。

一人分・少人数向けの調整方法と盛り付け・保存のコツ

一人分や少人数向けの食事作りでは、食材の無駄を減らし、効率的に調理することが重要です。まず、食材は小分けにして保存することで、必要な分だけを取り出して使用できます。例えば、肉や魚は一食分ずつラップで包み、冷凍保存することで、使いたいときに手軽に取り出せます。

また、調理時には余った食材を活用する「ついで調理」を習慣にすることで、無駄を減らすことができます。例えば、野菜を切った際に余った部分を冷凍しておき、次回の料理に活用するなどの工夫が有効です。

盛り付けにおいては、彩りを考慮し、野菜や副菜を取り入れることで、見た目にも美しい食事を作ることができます。さらに、保存方法としては、調理した料理を冷ます際に、バットなどに広げて冷ますことで、素早く粗熱を取ることができます。冷めたら、清潔な保存容器に移し、冷蔵庫や冷凍庫で保存することで、後日の食事準備が楽になります。

これらの工夫を取り入れることで、一人分や少人数向けの食事作りが効率的になり、栄養バランスの取れた食事を楽しむことができます。

注意点と長く続けるためのコツ:栄養・味・コスパを保つポイント

- 栄養過剰・不足のリスク(塩分・添加物・野菜不足・偏り)を防ぐチェックポイント

和食サブスクを長く続けるためには、栄養バランスを保つことが重要です。塩分や添加物の摂取過多を避けるために、商品の成分表示を確認し、特に塩分量が高いものは頻繁に摂取しないようにしましょう。また、野菜が不足しがちな場合は、サブスクのメニューに野菜を多く含むものを選ぶか、別途野菜を追加して補う工夫が必要です。

- 味に飽きない工夫(調味料のアレンジ・季節の素材・メニュー変更機能)

毎日の食事で味に飽きないようにするためには、調味料のアレンジや季節の素材を取り入れることが効果的です。例えば、醤油やみりんに一味唐辛子やゆず胡椒を加えることで風味が変わります。また、旬の食材を活用することで、季節感を楽しみながら栄養価も高められます。さらに、サブスクサービスのメニュー変更機能を活用し、定期的にメニューを変えることで新鮮さを保つことができます。

- 定期スキップ・プラン変更・キャンセル条件を理解し、無駄を減らす

サブスクを無駄なく利用するためには、定期スキップやプラン変更、キャンセルの条件を事前に確認しておくことが大切です。急な予定変更や体調不良などで食材が余ってしまうことを避けるために、配送スケジュールを調整できるサービスを選ぶと良いでしょう。また、不要な配送をスキップすることで、無駄な出費を抑えることができます。

栄養過剰・不足のリスク(塩分・添加物・野菜不足・偏り)を防ぐチェックポイント

和食サブスクを長期間続けるためには、栄養バランスを意識することが重要です。特に、塩分や添加物の摂取過多、野菜不足、栄養素の偏りには注意が必要です。

まず、塩分や添加物の摂取量を抑えるために、商品の成分表示を確認し、特に塩分量が高いものや添加物が多いものは頻繁に摂取しないようにしましょう。また、野菜が不足しがちな場合は、サブスクのメニューに野菜を多く含むものを選ぶか、別途野菜を追加して補う工夫が必要です。

さらに、栄養素の偏りを防ぐために、主菜・副菜の組み合わせや食材の種類を多様にすることが大切です。これらの点に注意することで、和食サブスクを健康的に活用することができます。

味に飽きない工夫(調味料のアレンジ・季節の素材・メニュー変更機能)

和食サブスクを長期間続けるためには、味に飽きない工夫が重要です。

まず、調味料のアレンジを活用しましょう。例えば、醤油ベースの料理には、みりんや酒を加えることで風味が豊かになります。また、だしの取り方を工夫することで、味に深みを出すことができます。

次に、季節の素材を取り入れることも効果的です。旬の食材は栄養価が高く、味も格別です。例えば、春には菜の花やタケノコ、秋には栗やサツマイモなどを取り入れることで、季節感を楽しむことができます。

さらに、メニュー変更機能を活用することで、飽きずに続けることができます。多くのサブスクサービスでは、週ごとにメニューを変更できる機能があります。これを利用して、バリエーション豊かな食事を楽しむことができます。

これらの工夫を取り入れることで、和食サブスクを飽きずに続けることができます。

定期スキップ・プラン変更・キャンセル条件を理解し、無駄を減らす

和食サブスクを長期間続けるためには、サービスの利用規約や機能をしっかりと理解し、無駄を減らすことが重要です。

まず、定期スキップ機能を活用しましょう。旅行や外食が続く週など、食材が余りそうな時には、配送をスキップすることで無駄を防げます。多くのサービスでは、スキップの手続きが前週までに可能な場合が多いので、早めの確認が大切です。

次に、プラン変更の柔軟性を確認しましょう。例えば、家族構成の変化や食事の量の変動に合わせて、1人前から2人前への変更や、配送頻度の調整ができるサービスがあります。これにより、無駄な食材の購入を避け、コストを抑えることができます。

また、キャンセル条件を事前に確認しておくことも重要です。急な予定変更や体調不良などでサービスを一時停止したい場合、キャンセル手続きの期限や方法を把握しておくことで、スムーズに対応できます。

これらの機能を上手に活用することで、和食サブスクを効率的に利用し、無駄を減らすことができます。