継続しやすい和食定期便の条件とは何か

- 回数の縛りがない/いつでもスキップできること

定期便を長く続けるためには、回数の縛りがなく、必要に応じてスキップや一時休止ができる柔軟性が重要です。例えば、「食宅便」や「nosh」などのサービスでは、定期購入の頻度を毎週から4週に1回まで選択でき、スキップも可能です。これにより、生活スタイルに合わせて無理なく利用を続けられます。

- メニューのバリエーションが豊富で飽きにくいこと

毎回違ったメニューが楽しめることも、継続のポイントです。「食宅便」では、メニュー数が合計242種類と非常に多く、好みのメニューを1つずつ選べる「おこのみセレクトコース」もあります。これにより、飽きることなく食事を楽しむことができます。

- 保存性・調理の手間が少ない(冷凍・レンジ/冷蔵・簡単調理)こと

忙しい日常でも手軽に食べられることが大切です。「おかんの気持ち」では、冷蔵保存が可能で、湯煎や電子レンジで簡単に調理できます。これにより、時間がない日でも手軽に和食を楽しむことができます。

- 地域に限定した内容にならないよう注意すること

全国どこでも利用できるサービスを選ぶことで、引越しや旅行などのライフスタイルの変化にも対応できます。地域に限定されないサービスを選ぶことで、長期的に利用しやすくなります。

回数の縛りがない/いつでもスキップできること

回数の縛りがない定期便は、継続のハードルを大きく下げます。必要な月だけ受け取り、忙しい月は簡単にスキップできれば無駄が減り家計の管理も楽になります。月々約2,500円の予算で続けたい場合、回数縛りがないことが特に重要で、不要な配送や追加費用を避けられます。

利用時はスキップや休止の締切日、手続き方法(マイページやアプリでの操作、カスタマー窓口)を事前に確認し、配送間隔を生活リズムに合わせて設定すると無理なく続けられます。また、解約や一時停止に違約金がないかどうかもチェックしておくと安心です。

発送前の通知やリマインダー機能があればスキップ忘れを防げ、旅行や帰省の際も無駄な受け取りを避けられます。送料負担や最低購入数の有無、返品ポリシーなど細かな規約を確認し、カスタマー対応の良さも選定基準にすると、初心者でも安心して長く続けやすくなります。

メニューのバリエーションが豊富で飽きにくいこと

メニューのバリエーションが豊富で飽きにくいことは、和食定期便を続ける上で非常に重要です。毎回同じメニューでは、食事が単調になり、継続する意欲が減少してしまいます。多様なメニューが揃っていれば、その日の気分や体調に合わせて選ぶ楽しみが増し、飽きずに続けられます。

特に、季節ごとの旬の食材を取り入れたメニューや、地域の特色を活かした料理などがあると、食文化を楽しむことができ、食事の満足度が向上します。また、アレルギーや食事制限がある場合でも、選択肢が豊富であれば、自分に合ったメニューを見つけやすくなります。

これらの点を考慮し、メニューのバリエーションが豊富なサービスを選ぶことが、和食定期便を長く続けるためのコツと言えるでしょう。

保存性・調理の手間が少ない(冷凍・レンジ/冷蔵・簡単調理)こと

保存性と調理の手間が少ない和食定期便は、忙しい日常でも手軽に美味しい食事を楽しむための大きなポイントです。冷蔵パウチや冷凍パックで届くおかずは、冷蔵庫で長期間保存でき、必要なときに電子レンジで温めるだけで食べられます。

これにより、時間がない日や料理が面倒な日でも、手軽に栄養バランスの取れた食事を摂ることができます。特に、冷蔵保存が可能なパウチタイプは、冷凍庫のスペースを取らず、冷蔵庫で約1ヶ月保存できるものもあります。

これにより、食材の無駄を減らし、必要なときに必要な分だけ取り出して食べることができます。忙しい日常でも、手軽に美味しい和食を楽しむためには、保存性と調理の手間が少ないサービスを選ぶことが重要です。

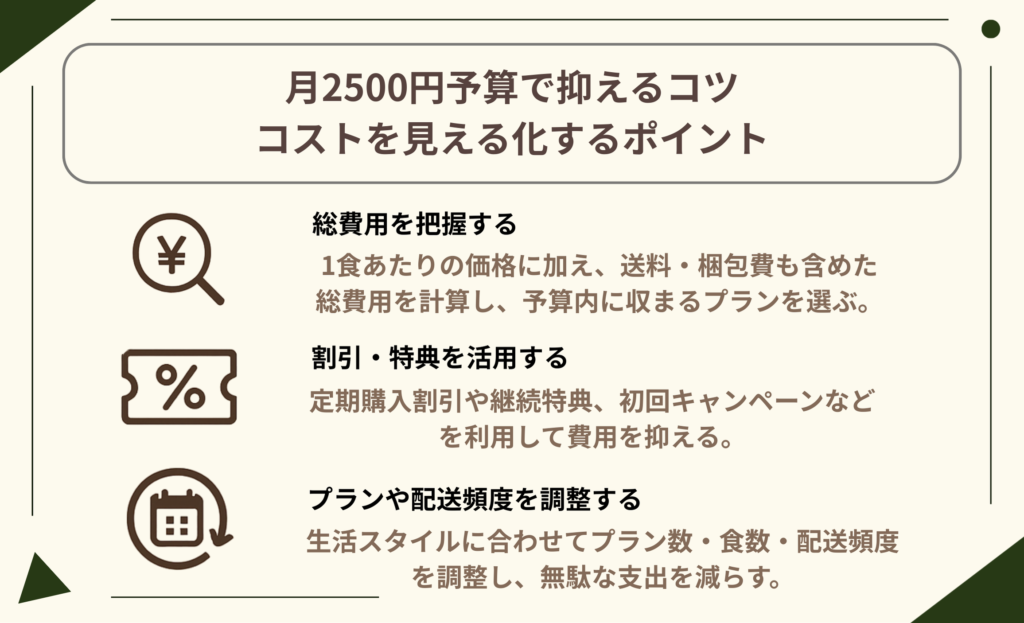

月2500円予算で抑えるコツ:コストを見える化するポイント

- 1食あたり価格・送料・梱包費など含めた総費用を計算すること

和食定期便を月2500円の予算内で利用するためには、1食あたりの価格だけでなく、送料や梱包費などの追加費用も含めた総費用を計算することが重要です。

例えば、1食あたりの価格が700円で、送料が1回あたり500円の場合、1ヶ月に4回の配送を受けると、総費用は700円×4回+500円×4回=8800円となり、月2500円の予算を超えてしまいます。したがって、送料や梱包費を含めた総費用を事前に計算し、予算内で収まるようにプランを選ぶことが大切です。

- 割引制度・継続特典・キャンペーンを活用すること

多くの和食定期便サービスでは、定期購入や継続利用に対する割引制度や特典、キャンペーンを実施しています。これらを上手に活用することで、月々の費用を抑えることができます。例えば、初回限定の割引や、一定期間継続利用することで送料が無料になる特典などがあります。これらの割引や特典を利用することで、月2500円の予算内で和食定期便を利用することが可能となります。

- プラン数・配送頻度・食数を調整して無駄を省くこと

和食定期便のプランには、配送頻度や食数が異なるものがあります。月2500円の予算内で利用するためには、自分の生活スタイルや食事の頻度に合わせて、プラン数や配送頻度、食数を調整することが重要です。

例えば、週に1回の配送で1食分を注文するプランを選ぶことで、無駄な費用を省くことができます。また、複数人で利用する場合は、食数をまとめて注文することで、1食あたりの単価を抑えることができます。

1食あたり価格・送料・梱包費など含めた総費用を計算すること

和食定期便を月2500円の予算内で利用するためには、1食あたりの価格だけでなく、送料や梱包費などの追加費用も含めた総費用を計算することが重要です。

例えば、1食あたりの価格が700円で、送料が1回あたり500円の場合、月に4回の配送を受けると、総費用は700円×4回+500円×4回=8800円となり、月2500円の予算を超えてしまいます。

このように、送料や梱包費などの追加費用を含めた総費用を事前に計算し、予算内で収まるようにプランを選ぶことが大切です。

割引制度・継続特典・キャンペーンを活用すること

割引制度・継続特典・キャンペーンを活用することは、和食定期便を月2500円の予算内で利用するための重要なポイントです。

多くのサービスでは、初回限定の割引や定期購入による割引、継続特典などを提供しています。例えば、定期便を利用することで1食あたりの価格が割引される場合や、一定回数の注文で送料が無料になる特典などがあります。これらの特典を上手に活用することで、月々の費用を抑えることができます。

また、キャンペーンを利用することも効果的です。例えば、特定の期間中に申し込むことで割引が適用されるキャンペーンや、複数セットを購入することで割引されるキャンペーンなどがあります。これらのキャンペーンを利用することで、さらにお得に和食定期便を利用することができます。

これらの割引制度やキャンペーンを活用する際には、各サービスの公式サイトで最新の情報を確認し、自分の利用スタイルに合ったプランを選ぶことが大切です。上手に活用することで、和食定期便を月2500円の予算内で楽しむことができます。

プラン数・配送頻度・食数を調整して無駄を省くこと

和食定期便を月2500円の予算内で利用するためには、プラン数、配送頻度、食数を調整して無駄を省くことが重要です。

まず、プラン数を見直しましょう。例えば、毎週配送されるプランを選択すると、月に4回の配送となり、送料や梱包費がその都度発生します。これらの追加費用を含めると、月々の総費用が予算を超えてしまう可能性があります。そのため、配送頻度を月2回や月1回に変更することで、送料や梱包費を抑えることができます。

次に、食数を調整しましょう。例えば、1回の配送で3食分のセットを注文するプランを選択すると、1食あたりの単価が割安になる場合があります。しかし、食べきれない分が無駄になってしまう可能性もあるため、自分の食事の頻度や人数に合わせて食数を調整することが大切です。

これらの調整を行うことで、無駄な費用を省き、月2500円の予算内で和食定期便を利用することが可能となります。

初心者が続けやすいサービスの選び方:使いやすさ重視の比較基準

- 注文の自由度(毎回メニュー選択/固定セット/変更可能)

毎回メニューを選べるか、固定セットのみかで利便性は大きく変わります。マイページやアプリで簡単にメニュー変更・スキップ・解約ができるサービスは初心者でも使いやすく、締切日や変更の反映タイミングを事前に確認しておくと安心です。

- 配送・受け取りの利便性(配達時間/配送エリア/受け取り方法)

配達時間指定や留め置き、宅配業者・自社便の違いをチェックしましょう。自分の生活リズムに合う配送頻度や日時が選べること、発送通知や再配達対応が整っていることが継続の鍵です。対応エリアは必ず確認し、引越しや外出時の受け取り方法も確認しておくと無駄を防げます。

- 食材の質・味・アレルギー対応など、安全性・満足度の要素

原材料表示やアレルゲンフィルター、栄養成分の明記があるかを確認しましょう。試食セットや初回割引で味を確かめられるサービスを選ぶと失敗が減ります。また、アレルギー情報の登録やカスタマーサポートの対応が良いと安心して継続しやすくなります。

注文の自由度(毎回メニュー選択/固定セット/変更可能)

和食定期便を月2500円の予算内で続けるためには、注文の自由度が高いサービスを選ぶことが重要です。初心者でも利用しやすいサービスを選ぶことで、継続しやすくなります。

例えば、毎回メニューを選べるサービスでは、毎週新しいメニューが提供されるため、飽きることなく楽しむことができます。また、メニューの変更やスキップが可能なサービスでは、急な予定変更にも柔軟に対応でき、無駄なく利用できます。

さらに、配送頻度や食数を調整できるサービスでは、自分の生活スタイルに合わせて利用することができ、無駄な費用を抑えることができます。これらの要素を考慮して、自分に合ったサービスを選ぶことが、月2500円の予算内で和食定期便を続けるコツです。

配送・受け取りの利便性(配達時間/配送エリア/受け取り方法)

和食定期便を月2500円の予算内で続けるためには、配送・受け取りの利便性を重視することが重要です。自分の生活スタイルに合わせた配送方法を選ぶことで、無理なく利用を続けやすくなります。

まず、配達時間の指定が可能なサービスを選ぶと、仕事や家事の合間に受け取りやすくなります。また、配送エリアが広いサービスを選ぶことで、引越しや旅行などの際にも対応しやすくなります。

さらに、受け取り方法が柔軟なサービスを選ぶと、宅配ボックスやコンビニ受け取りなど、自分の都合に合わせて受け取ることができます。これらの要素を考慮して、自分に合ったサービスを選ぶことが、月2500円の予算内で和食定期便を続けるコツです。

食材の質・味・アレルギー対応など、安全性・満足度の要素

和食定期便を月2500円の予算内で続けるためには、食材の質や味、安全性、アレルギー対応など、満足度を高める要素を重視することが重要です。

まず、食材の質にこだわるサービスを選ぶことで、毎日の食事が楽しみになります。例えば、国産の食材や有機野菜を使用しているサービスは、安心して食べることができます。

次に、味の満足度を高めるためには、専門のシェフが監修したメニューや、家庭的な味わいを提供するサービスを選ぶと良いでしょう。これにより、飽きずに続けやすくなります。

さらに、アレルギー対応や栄養バランスに配慮したメニューを提供しているサービスを選ぶことで、健康面でも安心です。特に、管理栄養士が監修したメニューや、無添加・低塩分の食事を提供するサービスは、高い評価を受けています。

これらの要素を総合的に考慮してサービスを選ぶことで、月2500円の予算内でも満足度の高い和食定期便を楽しむことができます。

続けるための実践的な工夫と注意点

- 味に飽きない工夫(味変・市販調味料との組み合わせ/副菜のアレンジ)

和食定期便を長く楽しむためには、毎回の食事が新鮮に感じられる工夫が大切です。例えば、同じメニューでも市販の調味料やスパイスを加えることで、味のバリエーションを広げることができます。また、副菜をアレンジして添えることで、メインの料理に変化をつけることができます。これらの工夫により、飽きずに続けることができます。

- 保存&整理の工夫(在庫管理・冷凍庫の空間活用・使い切りスケジュール)

食材が届いた際には、冷凍庫や冷蔵庫の空間を上手に活用することが重要です。食材の賞味期限や消費期限を確認し、使い切る順番を考えて整理することで、無駄なく食材を使い切ることができます。使い切りスケジュールを立てることで、計画的に食材を消費し、無駄を減らすことができます。

- 定期見直し・契約の柔軟性をチェック(解約条件・休止スキップ・プラン変更)

定期便を利用する際には、契約内容やサービスの柔軟性を確認することが重要です。例えば、解約条件や休止・スキップの手続きが簡単にできるか、プラン変更が可能かなどを事前にチェックしておくと、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に対応することができます。これにより、無理なく続けやすくなります。

味に飽きない工夫(味変・市販調味料との組み合わせ/副菜のアレンジ)

定期便を長く続けるためには、味に飽きない工夫が重要です。同じメニューが続くと食事が単調になりがちですが、味変やアレンジを加えることで新鮮さを保てます。

例えば、和食の定期便には、焼き魚や煮物、丼ものなど、バリエーション豊かなメニューが含まれています。これらに市販の調味料やスパイスを加えることで、味の変化を楽しむことができます。

また、副菜のアレンジも効果的です。例えば、煮物に野菜を追加したり、サラダにドレッシングを変えることで、同じメニューでも異なる味わいを楽しめます。

さらに、冷凍保存を活用することで、食材の使い切りや保存が容易になります。余った食材を冷凍し、別の料理に活用することで、無駄なく食材を使い切ることができます。

これらの工夫を取り入れることで、定期便のメニューを飽きずに楽しむことができます。自分の好みに合わせてアレンジを加えることで、食事の楽しみが広がります。

保存&整理の工夫(在庫管理・冷凍庫の空間活用・使い切りスケジュール)

和食定期便を長く続けるためには、食材の保存と整理が重要なポイントとなります。

まず、冷凍庫の空間を有効活用するためには、食材を小分けにして密封し、ラベリングを行うことが基本です。これにより、必要な分だけを取り出しやすくなり、無駄を防ぐことができます。例えば、1食分ずつパックすることで、食材の使い切りが容易になります。

次に、使い切りスケジュールを立てることが効果的です。冷蔵庫や冷凍庫にある食材を週単位で整理し、消費期限が近いものから優先的に使用するようにしましょう。これにより、食材のロスを減らし、効率的な利用が可能となります。

また、冷凍庫の整理には、収納スペースを区分けすることが有効です。例えば、野菜、肉、魚などのカテゴリーごとに収納することで、必要な食材をすぐに見つけることができます。

これらの工夫を取り入れることで、和食定期便の食材を無駄なく、効率的に活用することができ、長期的に続けやすくなります。

定期見直し・契約の柔軟性をチェック(解約条件・休止スキップ・プラン変更)

和食定期便を長く続けるためには、契約の柔軟性が重要です。まず、解約条件を確認しましょう。多くのサービスでは、一定の期間内に解約手続きを行う必要があります。契約前にその期間や手続き方法を把握しておくことで、急な都合での解約がスムーズに行えます。

次に、休止やスキップのオプションがあるかを確認しましょう。例えば、旅行や出張などで一時的に受け取りが難しい場合、配送を一時的に停止できるサービスがあります。これにより、無駄な費用を避けることができます。

さらに、プラン変更の柔軟性も重要です。食事の頻度や内容が変わることがありますので、プランの変更が容易にできるかを確認しておくと安心です。例えば、週1回から隔週に変更するなど、ライフスタイルに合わせた調整が可能なサービスを選ぶと良いでしょう。

これらのポイントを事前に確認することで、和食定期便を無理なく続けることができます。